Erste Vorschriften des EU AI Acts

Seit Februar 2025 greifen die ersten Vorschriften des EU AI Acts: Vor allem sogenannte „hochriskante“ KI-Systeme sollen so vermieden werden. Was bedeutet das für kleinere und mittlere Unternehmen? Pioneer Expert und Krisenmanager Tasso Enzweiler analysiert die Folgen der Verordnung.

Der sogenannte EU AI Act ist als weltweit erstes, umfassendes KI-Gesetz in Kraft getreten. Hat die Europäische Union jetzt etwas Großes geschaffen und kommt sie nun endlich die Vorreiterrolle, nach der sie sich so lange sehnt?

Besonders kleine und mittlere Unternehmen, die KMUs, spüren die Auswirkungen des EU AI Acts deutlich. Denn so viel ist sicher: Der technologische Vorsprung amerikanischer und asiatischer Digitalunternehmen dürfte wegen des EU AI Acts zunehmen. Während in den USA und in Asien die KI-Player wie am Fließband entstehen, macht es der alte Kontinent seinen aufstrebenden Unternehmen jetzt nochmal so richtig schwer. Und in Deutschland, das nun seit drei Jahren unter Stagflation leidet, sorgt die Verordnung auch unter einer neuen Regierung garantiert nicht für Aufbruchstimmung.

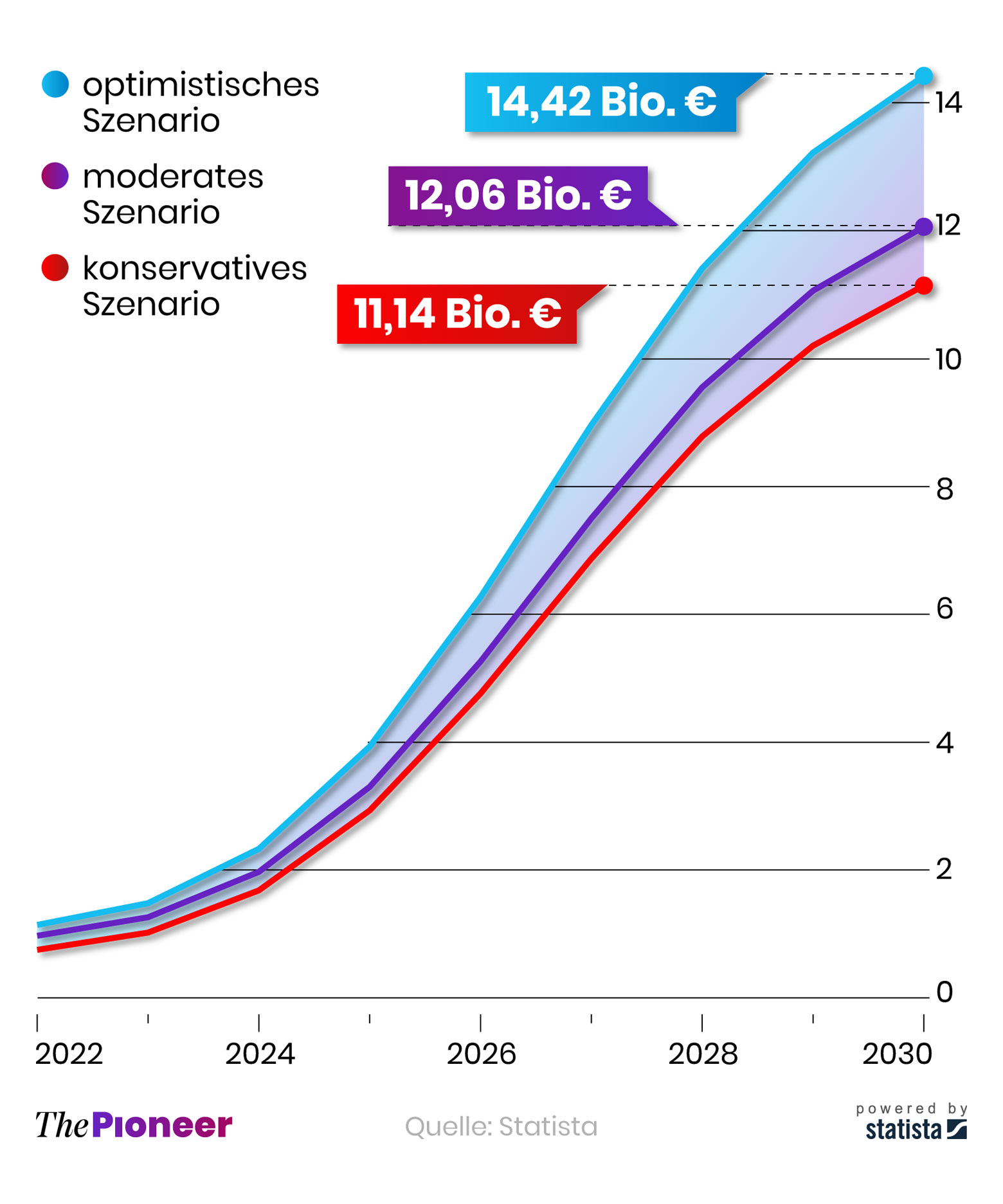

Eine Infografik mit dem Titel:

Billionenmarkt Künstliche Intelligenz

Wachstum des gesamten adressierbaren KI-Markts bis 2030,

in Billionen Euro

Allein die Umsetzungsfristen der neuen KI-Regulierung setzen die Unternehmen unter Druck: Der EU AI Act kategorisiert KI-Systeme in Risikoklassen und verbietet bestimmte Anwendungen. Sogenannte Hochrisikosysteme müssen bis August 2025 angepasst werden, eine KI-Compliance-Organisation wird von der EU-Verordnung bis August 2026 erwartet. Verstöße sollen bis zu 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des weltweiten Jahresumsatzes kosten. Das kann ein KMU schon mal an den Rand des Ruins bringen.

Die hohen Kosten für Compliance treffen vor allem die kleineren Unternehmen. Laut einer von der Accenture Group veröffentlichten Analyse kostet es KMUs zwischen 2,7 und 1,0 Prozent ihres Umsatzes, den EU AI Act einzuhalten. Holistic AI schreibt, dass die Gesamtkosten für die Einhaltung der Vorschriften des EU AI Acts zwischen 9.500 und 14.500 EUR je Hochrisiko-KI-System liegen. Hinzu kommen die Kosten für die Einrichtung und Aufrechterhaltung des von der EU geforderten Qualitätsmanagementsystems, die bis zu 400.000 Euro kosten können; zusätzlich zu den Ausgaben, die etwa mit den Prüfeinrichtungen verbunden sind.

Solche Ausgaben können sich primär große Konzerne leisten. Ebenso gravierend ist, dass die juristischen Definitionen des EU AI Acts sehr viel Interpretationsspielraum lassen – das ist gut für die Staatsgewalt, aber schlecht für die Bürger. Denn mit schwammigen Rechtsbegriffen können sie sich schlechter gegen willkürliche Entscheidungen der Obrigkeit wehren.

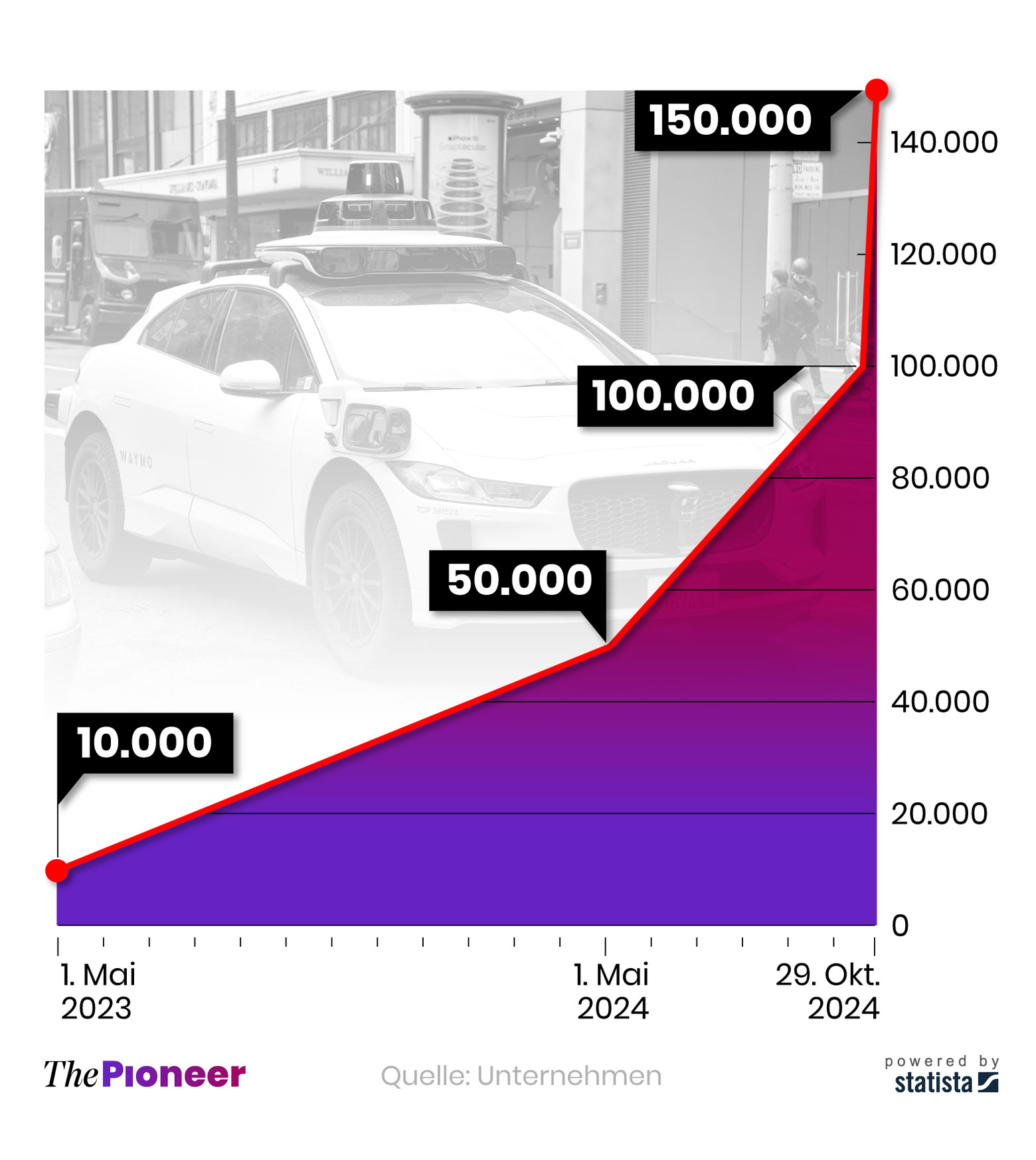

Tatsächlich zählen bereits Fahrassistenzsysteme, die autonomes Fahren ermöglichen, aktuell zu den Hochrisikosystemen – zumindest für die EU. Eines der wertvollsten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt, Alphabet, betreibt seit mehr einem Jahr autonom fahrende Taxis in San Francisco, Unfälle gibt es so gut wie nie. Die Automobilindustrie wird also umdenken müssen. Hersteller brauchen neue Prozesse für Entwicklung und Tests, Zulieferer müssen ihre KI-Komponenten aufwändig zertifizieren lassen.

Eine Infografik mit dem Titel:

Rapider Anstieg

Anzahl der monatlichen, bezahlten Fahrten mit Waymo-Taxis im zeitlichen Verlauf

Vielen EU-Unternehmen wird es zunächst unmöglich sein, einzuschätzen, ob ihre KI-Systeme als hochriskant gelten. Sie werden juristischen Beistand benötigen. Auch die Abgrenzung zwischen Risikolevels wie „hochriskant“ oder „begrenzt riskant“ bleibt unscharf. Die Abgrenzungen sind von Fall zu Fall unterschiedlich und daher willkürlich. Gerade kleine Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass ihr Geschäftsmodell vom aktuellen Stand der juristischen Diskussion oder vom Risikoempfinden der prüfenden Beamten abhängig sein kann.

All das erschwert natürlich Innovationen. Unternehmen stehen immer unter Wettbewerbsdruck. Jetzt dürfen sie zusätzlich KI-Inventare erstellen, Risikobewertungen durchführen, Governance-Strukturen aufsetzen und Mitarbeitende regelmäßig schulen. Das ist sinnvoll – aber in dieser Masse unzweifelhaft eine Erschwernis unternehmerischen Handelns.

Die EU ahnt die Probleme, die sie geschaffen hat: So versucht sie die Auswirkungen des EU AI Acts etwas zu lindern und stellt Subventionen und Lockerungen in Aussicht. Vereinfachte Dokumentationsvorlagen und spezielle Beratungsangebote zum Beispiel sollen die Umsetzung erleichtern, ein zentrales Informationsportal soll die wichtigen Hinweise bündeln. Konformitätsbewertungen sollen für KMUs günstiger sein. Der Zugang zu den sogenannten Regulatory Sandboxes soll kostenlos sein.

Regulatory Sandboxes bieten kontrollierte Testumgebungen, wo Unternehmen ihre neuen KI-Systeme unter realen Bedingungen erproben können. Aufsichtsbehörden sind in der Lage, bestimmte Anforderungen während der Testphase zu lockern. Die KMUs können bevorzugten Zugang zu diesen Innovationszonen erhalten.

Das alles mag sich gut anhören, doch die Tech-Unternehmen sind trotzdem konsterniert. Bei Startups und Scaleups ist vom „blanken Wahnsinn“ die Rede. Von Playern wie Apple und Meta ist zu hören, dass sie ihre KI-Modelle in Europa so lange wie möglich zurückhalten möchten. Der Branchenverband Bitkom warnt vor einem „regulatorischen Klotz am Bein“, Entwickler müssten womöglich tiefgreifende Eingriffe in ihre Technologie vornehmen. Mit Aufbruchstimmung hat das nichts zu tun.

Die Finanzbranche trifft es umfassend: Viele KI-Systeme für Kreditwürdigkeitsprüfungen fallen in die Hochrisiko-Kategorie. Zahlreiche Banken werden ihre Prozesse grundlegend überarbeiten müssen und kleine Finanzdienstleister dürften vor allem mit den Dokumentationspflichten zu kämpfen haben. Der Gesundheitssektor steht unter besonderer Beobachtung, denn auch medizinische KI-Systeme unterliegen mit dem EU AI Act strengen Auflagen. Die Anforderungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit werden deutlich steigen. Startups im Gesundheitsbereich befürchten daher deutliche Entwicklungsverzögerungen.

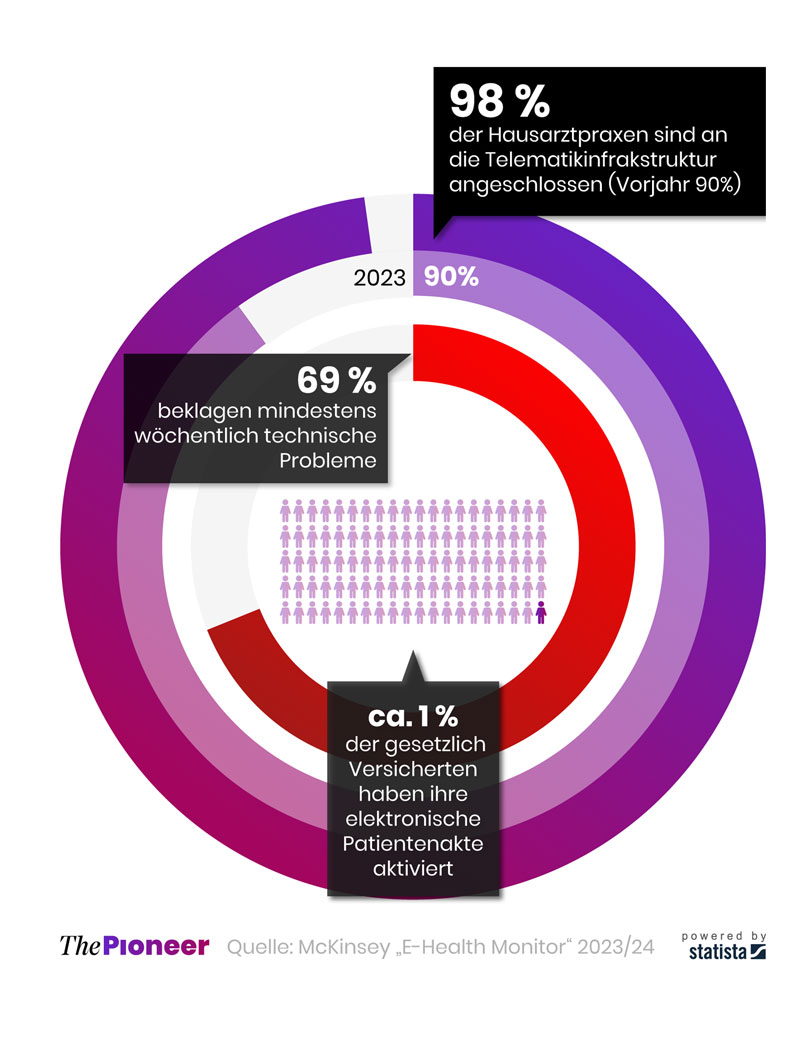

Eine Infografik mit dem Titel:

Deutschlands Weg in die digitale Gesundheitsversorgung

Fakten zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, in Prozent

In Deutschland versuchen die Behörden bisweilen die Auswirkungen des EU AI Acts abzufedern. Unterstützung erfolgt auf verschiedene Weise: Schulungsprogramme und Workshops, regionale Beratungszentren, finanzielle Förderprogramme, enge Zusammenarbeit mit Handelskammern. Das Bundesland Bayern hat einen „KI-Beschleuniger“ (Bavarian AI Act Accelerator) ins Leben gerufen, der mit 1,6 Millionen Euro ausgestattet ist. Bis Dezember 2026 sollen bayerische KMUs bei der Umsetzung des AI Acts unterstützt werden.

Das ist ehrenhaft und lindert die Probleme ein wenig. Immerhin: Für Unternehmen bieten sich durch den EU AI Act durchaus auch Chancen. Denn pfiffige KMUs können sich als First Mover profilieren. Sie können zeigen, dass sie die neuen EU-Vorschriften ernst nehmen und sich als Vorreiter positionieren. Das wird Ihnen bei staatlichen Institutionen und auch bei einigen Bürgern Anerkennung einbringen.

Während die Europäische Union somit voller Überzeugung ihren Regulierungsweg geht, setzt der erfolgreiche Nachbar Schweiz mal wieder auf Pragmatismus: Der eidgenössische Bundesrat publizierte am 12. Februar 2025 die sogenannte Auslegeordnung zur künftigen KI-Regulierung. Postwendend kommentierte die renommierte Schweizer Bankiersvereinigung die Schweizer KI-Regeln, stellvertretend für viele andere Schweizer Branchen. Kompakt, kurz und bündig schrieben die Schweizer Banker: „Eingehende, detaillierte und komplexe Regelwerke wie den EU AI Act braucht es in der Schweiz nicht.“

Dieser Text wurde im Februar 2025 in dem Medienportal The Pioneer veröffentlicht: Sie finden den Text unter https://www.thepioneer.de/originals/thepioneer-expert/articles/eu-ai-act-vermurkste-digitale-zeitenwende